|

|

|

|

源頼家

(京都:建仁寺蔵)

| 源頼家(よりいえ)は、源頼朝と北条政子の長男。 1182年(寿永元年)8月12日に誕生。 鶴岡八幡宮の参道若宮大路は、父頼朝が母政子の安産を祈願して造営させたもので、そのとき誕生したのが頼家。 頼朝亡き後、二代将軍となるが、実権を握りたい北条氏と比企氏の争いに巻き込まれ、1203年(建仁3年)、伊豆修禅寺に幽閉されたのち、翌年、北条氏によって暗殺された。 |

(鎌倉)

| 妙本寺は比企能員の邸跡に建てられた寺院。 頼家は、比企邸で誕生した(頼家の誕生)。 政子出産に当たっての祈祷を勤めた伊豆山権現の専光房良暹(りょうせん)は梶原景時の兄という説がある。 |

〜主な出来事〜

| 1190年(文治6年)4月 |

| 御所ではじめての小笠懸を射る儀式。 「日本無双の弓取」と称された下河辺行平が弓の師範となる。 |

| 1193年(建久4年)5月 |

| 富士裾野の巻狩りで鹿を射止めた。 喜んだ父頼朝が母政子に報告するが、政子は「武士の子であるなら当たり前」と使者に伝えたのだという。 この巻狩りでは、曽我兄弟の仇討ちが起こり、工藤祐経が殺害された。 この事件が原因で叔父の源範頼が伊豆修禅寺に流されている。 |

| 1195年(建久6年)3月 |

| 父頼朝に従い奈良東大寺の大仏殿の落慶供養に参列。 源氏の氏神として信仰された石清水八幡宮も参拝。 |

| 1198年(建久9年) |

| 長子・一幡の誕生。 母は、比企能員の娘・若狭局。 |

| 1199年(建久10年)1月 |

| 1月13日、父頼朝が死去。 20日、左近衛の中将に任じられ、26日家督相続の宣旨を賜る。 |

| 1199年(建久10年)4月 |

| 問注所を御所の外に移転。 |

| 1199年(建久10年)4月 |

| 4月12日、宿老13人による合議制が採用され、頼家が訴訟を直接に裁断することを停止。 これに対し頼家は、4月20日、五人の近習に特権を与えている。 |

| 1199年(正治元年)6月 |

| 6月30日、妹の三幡が死去。 |

| 1199年(正治元年)7月 |

| 安達景盛の愛妾を奪うという不祥事を起こす。 |

| 1200年(正治2年) |

| 次男・善哉(ぜんざい)の誕生。 のちの公暁。 母は、足助重長(加茂重長)の娘の辻殿。 足助氏は尾張源氏山田氏の一族で、重長の兄山田重満は1181年(治承5年)の墨俣川の戦いで討死している。 のちの承久の乱で朝廷側に参じることとなる山田重忠は、辻殿の従兄妹にあたる。 |

| 1200年(正治2年)1月 |

| 乳母夫の一人で頼りとしていた梶原景時が、御家人66名の弾劾に遭い鎌倉を追放され、駿河国で討たれる。 |

| 1200年(正治2年)5月 |

| 念仏禁止令を発出。 |

| 1200年(正治2年)5月 |

| 陸奥国の境界争いに際し、問題となっている土地の絵図の中央に線をひいて裁定。 |

| 1200年(正治2年) |

| 母政子が壽福寺を創建。 政子開基とされる壽福寺だが、頼家を開基とする説も有力。 開山は我が国臨済宗の開祖栄西。 |

| 1200年(正治2年)10月26日 |

| 左衛門督に任ぜられる。 |

| 1200年(正治2年)12月 |

| 有力御家人・官僚の五百町を超えている分を「領地を与えられていない御家人に与えよ」という命を大江広元に命ずる。 |

| 1201年(正治3年) |

| 越後国の城長茂が京都で挙兵し、頼家追討の院宣を要求。 それに呼応して越後国でも城資盛と板額御前が挙兵したが鎮圧された。 |

| 1201年(建仁元年) |

| 鞠の名人・紀内所行景(きないどころのゆきかげ)が京都から鎌倉に到着。 「凡そ(およそ)此の間政務を抛ち(なげうち)、連日の此の藝を專らに被(され)・・・・」(『吾妻鏡』) この頃、北条(江間)頼時が泰時と改名。 |

| 1202年(建仁2年) |

| 京都に建仁寺を創建。 のちに京都五山第三位に列せられる。 開山は我が国臨済宗の開祖栄西。 造営に当たっては、佐々木定綱・畠山重忠らが工事を助けたのだという。 |

| 1202年(建仁2年) |

| のちに竹御所と呼ばれる娘・鞠子の誕生。 母は、若狭局とされる。 |

| 1202年(建仁2年)7月 |

| 7月22日、征夷大将軍に任ぜられる。 |

| 1203年(建仁3年)1月2日 |

| 鶴岡八幡宮の巫女に八幡大菩薩が乗り移り、一幡は家督を継ぐことはできないと予言。 |

| |

| 1203年(建仁3年)3月 |

| 京の白拍子・微妙の舞を観る。 |

| 1203年(建仁3年)5月〜6月 |

| 伊豆国で巻刈り。 |

| |

| 1203年(建仁3年)5月25日 |

| 叔父阿野全成を謀反の疑いで捕らえ、常陸国へ流す。 6月23日、八田知家に命じて全成を誅殺。 |

(栃木県益子町) |

(沼津市大泉寺) |

| 1203年(建仁3年)6月 |

| 北条時連が時房に改名。 |

| 1203年(建仁3年)7月16日 |

| 阿野全成の三男頼全が京都で誅殺される。 |

| 1203年(建仁7年)7月20日 |

| 病気となり、7月23日には重態に。 |

| 1203年(建仁7年)8月27日 |

| 家督を日本国総守護職と関東28カ国の地頭職を一幡(頼家の嫡子)に、関西38カ国の地頭職を千幡(のちの実朝)に譲るという措置がとられる。 |

(三嶋大社)

| 三嶋大社には頼家が病気平癒を願って奉納した般若心経が伝えられている。 |

| 1203年(建仁3年)9月2日 |

| 乳母夫比企能員が北条時政に暗殺され、比企一族が滅ぼされた。 9月7日、頼家は出家させられ、弟の実朝が三代将軍に。 9月29日、頼家は伊豆修禅寺に幽閉される。 |

(妙本寺)

| 1203年(建仁3年)11月 |

| 政子と三代将軍実朝に安達景盛の処罰を求めるが却下。 |

| 1204年(元久元年)7月18日 |

| 修禅寺で暗殺される(享年23)。 慈円の『愚管抄』によると、入浴中を襲撃されて刺殺されたのだという。 |

(修禅寺)

〜冥福を祈った北条政子〜

| 頼家墓の横にある指月殿は、頼家の冥福を祈るために、母の北条政子が建てたのだという。 浅草の浅草寺の宝蔵門には、北条政子が頼家の追善供養のために中国から取り寄せて鶴岡八幡宮に奉納したという「元版一切経」が収められている。 |

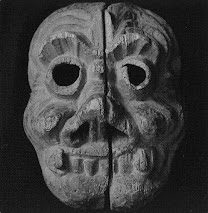

〜源頼家の面〜

| 修禅寺には、頼家の「死相の面」が伝えられている。 岡本綺堂は、この面を拝観して『修禅寺物語』を描いたのだという。 |

(伊豆の国市:光照寺)

| 光照寺には、頼家の「病相の面」が伝えられている。 北条政子が病の頼家の様子を写させた面なのだとか。 |

〜頼家を祭る神社〜

(伊豆市)

| 修善寺温泉の入口に鎮座する横瀬八幡神社は、相殿に源頼家を祀る。 |

〜高野山の五輪塔〜

(高野山)

| 高野山の西室院にある源氏三代五輪塔は、頼家の異母弟貞暁が頼朝・頼家・実朝の菩提を弔うために建てたものと伝えられている。 |

〜頼家の死と子たち〜

| 一幡 |

| 嫡子一幡は、比企氏の乱で焼死。。 |

(妙本寺)

| 公暁(善哉) |

| 公暁は、叔父源実朝の猶子となり、鶴岡八幡宮の別当となったが、実朝を暗殺した後、討たれた。 どこに葬られたかは不明だが、沼津市の大泉寺には位牌が伝えられている。 |

| 栄実(千寿丸) |

| 泉親衡の謀反の企てに利用され出家。 その後、和田残党に担がれ六波羅を襲撃しようとしたが失敗して自刃した。 (参考:和田合戦) |

(川越市)

| ただ、川越の最明寺には五代執権北条時頼の時代まで生き延びた栄実の伝説が残されている。 |

| 禅暁 |

| 実朝暗殺事件後、仁和寺に預けられていたが、公暁に加担していたとして殺害された。 |

| 竹御所 |

| 叔父実朝の猶子となり、四代将軍藤原(九条)頼経の妻となった。 難産が原因で死去(参考:新釈迦堂跡)。 |

(竹御所墓・妙本寺)

〜頼家の不幸は浅間大神の祟りか?〜

(世界文化遺産)

| 富士の人穴遺跡には、源頼家が仁田忠常に探索させたという伝説が残されている。 |

| |

| 代々木八幡は、頼家の家臣が、頼家の暗殺後に鶴岡八幡宮の神霊のお告げを受けて創建したという社。 |

2022年のNHK大河ドラマは・・・

北条義時!

(源頼朝・北条氏ゆかりの地)

(伊豆韮山)

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|

|