|

源 頼 朝 墓

〜法華堂跡〜

|

|

| 源頼朝は、河内源氏の棟梁・源義朝の嫡男。 1159年(平治元年)の平治の乱で平清盛に敗れ、伊豆国の蛭ヶ小島に流されたが、20年後の1180年(治承4年)に源氏再興の挙兵。 鎌倉を拠点とし、我が国初の「武家による政権都市」を創った。 1185年(元暦2年)には壇ノ浦に平家を滅ぼし、1189年(文治5年)には奥州藤原氏を滅ぼして全国を制覇。 1192年(建久3年)、念願の「征夷大将軍」に任ぜられている。 1198年(建久9年)12月27日、「相模川の橋供養」の帰りに落馬し、翌建久10年正月13日、そのことが原因で死去したとされる(53歳)。 相模川の橋は稲毛重成が亡き妻の供養のために架けたもの。 『吾妻鏡』の1212年(建暦2年)2月28日条には、橋供養の帰りに落馬し、程なく亡くなったことが記されているが、詳しい事は不明。 法号は「武皇嘯原大禅門」(ぶこうしょうげんだいぜんもん)。 頼朝の墓を中心とする一帯は「法華堂跡」として国の指定史跡となっている。 |

(旧相模川橋脚)) |

(稲毛重成の墓) |

(藤沢市) (茅ヶ崎市) (落馬の原因は病気?) |

| 『吾妻鏡』にも死の詳細が伝えられていない源頼朝。 暗殺されたのではないかという説もあるが・・・ 北条政子が源実朝の菩提を弔うために創建したという高野山の金剛三昧院の史書には、頼朝の死についての驚くべき説が書かれていた! |

↓ ↓ ↓

| 持仏堂に葬られた頼朝 |

| 「源頼朝墓」は、頼朝が政務を執った「大倉幕府跡」を見下ろすことのできる大倉山の中腹に建てられている。 『吾妻鏡』によると、頼朝は、1189年(文治5年)、走湯山(伊豆山神社)の専光房良暹に奥州征伐の祈願所(持仏堂)を建立させた(参考:持仏堂の建立)。 頼朝は、死後、この持仏堂に葬られたと伝えられ、以後「法華堂」と称されるようにり「墳墓堂」とも呼ばれた。 『吾妻鏡』によれば、法華堂の本尊だった聖観音像は、頼朝が三歳のときに京都清水寺から下された二寸銀の聖観音像。 1180年(治承4年)の挙兵の際、髷の中に納めていたもので、湯河原町のしとどの窟にその伝説が残されている。 |

| ※ | 専光房良暹は、石橋山の戦いで頼朝を助けた梶原景時の兄という説がある。 |

(京都)

(湯河原町)

| 頼朝の法華堂に納められた 源家重代の太刀「髭切」 |

| 平治の乱で源頼朝が帯びていたという源氏重代の太刀「髭切」(ひげきり)も法華堂に納められていたといわれ、現在、京都の北野天満宮所蔵の太刀がそれだともいわれている(一条戻橋の伝説)。 |

(京都)

| 島津重豪が建てた墓塔 |

島津の紋

| 現在の多層塔(源頼朝墓)は、1779年(安永8年)に薩摩藩の島津重豪(しまづしげひで)が建てたもの。 勝長寿院にあったものを移したともいわれ、供物台には島津家の紋「丸に十字」を見ることができる。 頼朝墓を建てた島津重豪は、先祖の島津忠久が頼朝の子ともいわれ、反感を抱いていた江戸幕府に対し、頼朝の墓を建てることで、その「家柄」を示したといわれている。 頼朝墓の東の山裾には、重豪が頼朝墓とともに整備した島津忠久の墓がある。 |

寄進碑

| 墓塔の前の寄進碑には、安永8年巳亥2月という年月と薩摩中将源重豪という名が刻まれている。 源重豪とは、島津重豪のこと。 |

〜修復されている墓塔〜

沢寿郎著『鎌倉史跡見学』より

| 島津重豪が建てた墓塔は、1989年(平成元年)に何者かによって破壊されたことから修繕が加えられている。 2012年(平成24年)にも破壊されたが修繕された。 |

| 大将!源頼朝の墓〜法華堂跡〜 破壊された源頼朝墓2012/02/12 |

〜頼朝の御落胤伝説〜

(大阪・住吉大社)

| 大阪の住吉大社には、島津氏の祖忠久(頼朝の子)を出産したという丹後内侍の伝説が残されている。 丹後内侍は、頼朝の乳母を務めた比企尼の長女。 |

| 毎年4月13日の「頼朝公墓前祭」は、島津家御当主も出席して執り行われている。 |

| 弟希義との再会と 頼朝・政子:愛の証 |

| 頼朝墓の傍らには、弟希義の墓の土と石が置かれ、その横には北条政子が頼朝との愛を誓ったという梛が植えられている。 |

| 鎌倉を訪れた鴨長明 |

(下鴨神社摂社河合神社)

| 1211年(建暦元年)、鎌倉に下向して頼朝墓を訪れた鴨長明は・・・ 草も木も なびきし秋の霜消えて 空しき苔を はらう山風」 と詠んだ。 帰京後、日本三大随筆の一つ『方丈記』が成立。 河合神社の方丈は長明が『方丈記』を著した「栖」(すみか)。 |

| 鎌倉御家人の”聖地”だった 頼朝の法華堂 |

| 源頼朝の法華堂は、1213年(建暦3年)の和田合戦時に源実朝が避難した場所。 1247年(宝治元年)に起こった宝治合戦では、五代執権北条時頼と戦って敗れた三浦泰村一族ら約500人が自刃した場所でもある(参考:三浦一族のやぐら)。 法華堂は、偉大な将軍源頼朝が祀られていたことから、ここに逃げ込めば、誰も攻め入ることはできなかった。 |

| 「大倉幕府跡から頼朝墓への参道は桜の名所。 |

石段

| 石段は頼朝の亡くなった時の年齢と同じ53段。 |

| 石段の途中には、2024年(令和6年)に葛原岡神社から譲り受けたアジサイが咲く。 |

| 頼朝の一周忌 |

(熱海:伊豆山神社)

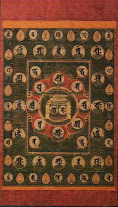

| 1200年(正治2年)正月13日、法華堂で営まれた頼朝の一周忌には・・・ 北条政子が自らの髪の毛を除髪して刺繍したという「梵字の曼荼羅」が掲げられた。 伊豆山神社の「頭髪梵字曼荼羅」がそれとも。 |

| 頼朝の三回忌 |

(岡崎市)

| 瀧山寺は、頼朝の従兄・寛伝が住持した寺。 聖観音菩薩及び両脇侍〈梵天・帝釈天〉像は、1201年(正治3年)、寛伝が頼朝の三回忌に運慶とその長男湛慶に造立させたものと伝えられている。 |

(小田原市)

| 長興山紹太寺の本尊・釈迦牟尼は、北条政子が頼朝の三回忌にあたって伊勢原に建立した浄業寺の本尊だったのだといわれている。 |

| 頼朝の命日 |

| 頼朝墓の下にある白旗神社では、頼朝の命日の1月13日に例祭が行われ頼朝の遺徳をたたえる祝詞が奏される。 |

| 金剛三昧院と源氏三代の五輪塔 |

(高野山)

| 高野山の金剛三昧院は、北条政子の発願で頼朝と実朝の供養のために建てられた寺院。 |

(高野山)

| 高野山の源氏三代(頼朝・頼家・実朝)の五輪塔は、頼朝の三男で政子が帰依した貞暁が建てたもの。 |

| 源氏の家紋なのか・・・ 「ササリンドウ」 |

| 源氏の家紋といわれ鎌倉市の市章ともなっている「ササリンドウ」は、江戸時代に考えられたもので、源頼朝の紋が「ササリンドウ」だったということではないという。 |

| 歌舞伎の世界において、武士の服に紋がないのが格好が悪いとの理由から、貴族源氏の紋を頼朝の紋として扱ったらしい。 |

| 参考までに、墓の清掃などの活動をされている「源頼朝会」の幟の紋は「鶴丸」。 「鶴丸」という名で思い出されるのは、頼朝の最初の妻八重姫が産んだ千鶴丸・・・ 鶴岡八幡宮の神紋も鶴丸。 |

| 頼朝の遺髪 |

| 横浜市戸塚区にある平戸白旗神社には、鶴岡八幡宮の供僧坊の一つ相承院から送られたという「頼朝の遺髪」が伝えられている。 |

| 石山寺と供養塔 |

(大津市) |

(石山寺) |

| 石山寺の東大門・鐘楼・多宝塔は頼朝の寄進と伝えられ、境内には供養塔が建てられている。 隣の供養塔は頼朝の次女三幡の乳母だった亀谷禅尼のもの。 |

| 源頼朝墓(法華堂)の参道 |

(源頼朝ゆかりの寺社・史跡など)

(誕生から最期までの歴史)

源頼朝顕彰碑

| 君出でて 民もしづまり 九重の 塵もをさまる 世とはなりにけり |

| 源頼朝墓東隣には北条義時法華堂跡、大江広元・毛利季光・島津忠久の墓がある。 |

| 鎌倉市西御門2丁目 鎌倉駅東口より徒歩20分 |

鶴岡八幡宮周辺・西御門・二階堂

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|