|

鎌倉と足利氏

|

|

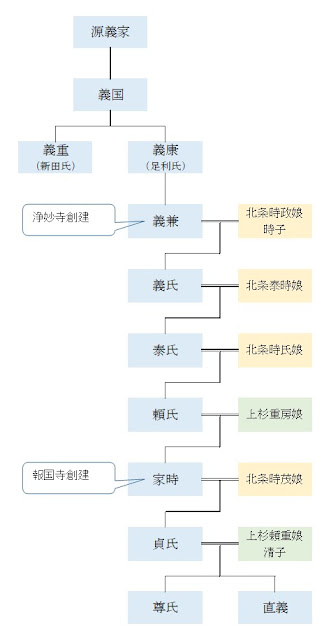

| 足利氏は、清和源氏の一流の河内源氏から出た氏族。 河内源氏の第三代棟梁源義家の四男・義国が下野国足利荘を領し、義国の次男の義康が足利氏を称したことに始まる。 |

| 足利義兼 |

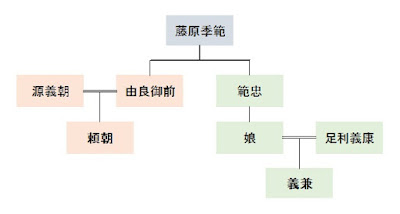

| 足利義兼は、足利宗家の二代目。 父は足利義康、母は熱田神宮大宮司藤原範忠の娘(藤原季範の養女)。 参考までに、源頼朝の母は藤原季範の娘由良御前。 1180年(治承4年)に源頼朝が挙兵すると、早い段階で従ったと考えられ、12月12日、頼朝が大倉の新亭(大倉幕府)に入ったときには、集まった御家人の中に名を連ねている。 翌年には北条時政の娘時子を妻とした。 時子は北条政子の同母妹と考えられている。 鎌倉幕府では頼朝の一門として重き地位に置かれ、頼朝の側近として仕えた。 源平合戦では、源範頼に従って活躍し、奥州征伐にも従軍。 藤原泰衡遺臣の追討使としても奥州へ発向した。 鶴岡八幡宮の放生会では、頼朝に代わり奉幣の御使を勤めたこともある。 しかし、頼朝による源氏粛清が相次いで行われると、1195年(建久6年)、頼朝に従って上洛した東大寺で出家し、下野国の足利に隠居。 邸内の持仏堂で念仏三昧の生活を送っていたのだという。 1199年(正治元年)3月8日、死去。 義兼は、持仏堂の僧を教学に励ませたことから「足利学校の創設者」といわれている。 |

(名古屋市)

| 藤原範忠は熱田神宮大宮司藤原季範の長男で、その娘が足利義康の妻となり義兼を産んだ。 源頼朝の母由良御前は、季範の娘。 熱田大宮司藤原季範の血筋は、鎌倉幕府の源氏三代と摂家将軍二代、親王将軍四代、室町幕府将軍家へと伝わっていった。 |

(奈良)

| 1195年(建久6年)3月、頼朝は東大寺の大仏殿落慶供養に参列するため上洛。 義兼も頼朝の随兵として上洛した。 |

(鎌倉)

| 浄妙寺は、義兼が父義康の菩提を弔うために創建し極楽寺を前身としている。 |

(足利市)

| 樺崎寺(廃寺)は義兼が下野国に創建した寺院。 樺崎寺に安置されていたと考えられている二体の大日如来は、運慶作と推定されている。 現在は半蔵門ミュージアムと東京国立博物館に収蔵されている。 |

| 足利家時 |

| 足利家時は六代当主。 父は足利頼氏、母は上杉重房の娘。 1284年(弘安7年)6月25日に自害。 その理由は・・・ 先祖・源義家は「七代の子孫に生まれ変わって天下を取る」という置文を残し、それが足利氏に伝えられていたのだという。 家時は、その七代の子孫。 しかし、自分の代で天下を取るのは無理であることから、八幡大菩薩に「三代後の子孫に天下を取らせよ」と祈願し、願文を残して自害したのだとか・・・。 家時から数えて三代目は足利尊氏。 |

(鎌倉)

| 竹の庭で知られている報国寺は、足利家時の創建と伝えられている。 |

(報国寺)

| 竹の庭を見下ろすように掘られた「やぐら」は、足利家時と永享の乱で自刃した足利義久らの墓と伝えられている。 |

| 足利貞氏 |

| 源義家から数えて八代目の子孫。 父は足利家時、母は北条時茂の娘。 正室は北条顕時の娘。 側室の上杉清子は、室町幕府を開いた足利尊氏とその弟直義を産んでいる。 「貞」の字は、九代執権北条貞時から賜ったもの。 |

(鎌倉:浄妙寺)

| 貞氏は浄妙寺の中興開基。 本堂裏の宝篋印塔は、貞氏のものと伝えられている。 |

| 足利尊氏 |

| 父は足利貞氏、母は上杉清子。 初名は高氏で、「高」の字は十四代執権北条高時の一字を賜ったもの。 1333年(元弘3年)、後醍醐天皇の討幕計画が露見すると、鎌倉幕府より上洛命令を受けるが、反旗を翻して六波羅探題を滅ぼした。 同じ頃、新田義貞の鎌倉攻めで鎌倉幕府が滅亡している(鎌倉幕府滅亡)。 後醍醐天皇の「建武の新政」の功臣となった高氏は、後醍醐天皇の諱・尊治(たかはる)の一字を賜り尊氏と改名する。 しかし・・・ 1334年(建武元年)、後醍醐天皇の皇子護良親王と対立し、親王を鎌倉の東光寺(現鎌倉宮)に幽閉。 1335年(建武2年)、北条高時の子時行が反乱(中先代の乱)を起こすと、鎌倉を守っていた尊氏の弟直義が護良親王を殺害して逃亡。 尊氏は、時行討伐のため、後醍醐天皇の許しを得ずに東下し、鎌倉を奪還した。 乱後、「建武の新政」から離脱した尊氏は、1336年(建武3年)、「建武式目」を制定して室町幕府を開いた。 尊氏の裏切りで後醍醐政権は崩壊し、後醍醐天皇が吉野に南朝を興したことで、朝廷は南北(大覚寺統と持明院統)に分裂することとなる。 1338年(延元3年/暦応元年)、自らが擁立した北朝の光明天皇より征夷大将軍に任ぜられ、弟の直義は左兵衛督に任じられて「両将軍」と称された。 しかし、1348年(正平3年・貞和4年)頃から、軍事を任せれていた高師直と政務を任せれていた直義の対立が激化、観応の擾乱へと発展した。 最終的には、尊氏と直義の直接対決となり、直義は敗れ、1352年(正平7年・文和元年)正月5日、鎌倉で尊氏と直義の和睦が成立したが、それから間のない2月26日、直義は鎌倉の延福寺で急逝。 尊氏が毒殺したのではないかとも説もある。 1358年(正平13年/延文3年)4月30日、京都で死去。 |

(鎌倉:長壽寺)

| 長壽寺は、足利尊氏創建とされる寺。 裏山には尊氏の遺髪が葬られたというやぐらがあって宝篋印塔が建てられている。 長壽寺本堂の尊氏像には、尊氏の歯が納められているのだとか・・・ |

(鎌倉) |

(鎌倉) |

| 宝戒寺は、北条氏の菩提を弔うために、後醍醐天皇の命により尊氏が建立した寺。 中先代の乱後、尊氏は浄光明寺に蟄居するが、そこで後醍醐天皇を裏切る覚悟をしたのだという。 |

(鎌倉) |

(鎌倉:浄光明寺) |

| 覚園寺は尊氏の祈願所となった寺で、薬師堂には尊氏自筆の梁牌(棟札)が残されている。 鎌倉幕府最後の執権北条守時の妹は、尊氏に嫁いだ登子。 |

(鎌倉) |

| 慈恩寺は、尊氏の子直冬の菩提寺。 直冬は、尊氏から認知されず、幼少の頃は東勝寺の小僧をしていたのだという。 |

(京都) |

(京都) |

| 京都五山第一位の天龍寺は、尊氏が後醍醐天皇の菩提を弔うために建立した寺。 御所八幡宮は、尊氏が再興した神社。 |

(奈良) |

(奈良) |

| 吉野山の如意輪寺は、南朝を興した後醍醐天皇の祈願寺。 如意輪寺の本堂の背後には、後醍醐天皇塔尾陵がある。 |

(京都)

| 1336年(建武3年)8月27日、尊氏は自筆の願文を清水寺に奉納している。 |

| 北畠顕家は、後醍醐天皇の側近北畠親房の子。 1337年(建武4年)、顕家は朝夷奈切通から鎌倉に侵攻し、杉本城の斯波家長を破って鎌倉を攻略。 鎌倉を守っていた尊氏の嫡男義詮は敗走し、安房に逃れている。 |

(鎌倉原産の桜)

| 桐ヶ谷は、尊氏によって京都御所の左近の桜として植えられ、仁和寺辺りにも植えられたのだと伝えられている。 |

| 足利直義 |

| 父は足利貞氏、母は上杉清子。 足利尊氏の同母弟。 1333年(元弘3年)の元弘の変で、兄尊氏とともに後醍醐天皇の「建武の新政」に貢献したが、1335年(建武2年)、北条高時の子時行が反乱(中先代の乱)を起こすと、鎌倉を守っていた直義は、幽閉していた後醍醐天皇の皇子護良親王を殺害し、尊氏とともに建武の新政から離脱。 1338年(延元3年/暦応元年)、尊氏が征夷大将軍に任ぜられると、直義も左兵衛督に任じられて「両将軍」と称された。 しかし、尊氏と対立(観応の擾乱)。 1352年(正平7年・文和元年)正月5日、鎌倉で尊氏と直義の和睦が成立したが、それから間のない2月26日、鎌倉の延福寺で急逝した。 |

(鎌倉:熊野神社) |

(鎌倉:浄妙寺) |

| 鎌倉浄明寺の鎮守熊野神社付近に、直義の屋敷があったとされ、直義の菩提所として建てられた大休寺があったのだという。 延福寺は、尊氏と直義の異母兄高義が、母契忍禅尼の供養のために建てた寺と伝えられている。 |

(鎌倉宮) |

| 鎌倉宮は、直義に殺害された護良親王を祀る社。 鎌倉宮には、護良親王が幽閉されていたとされる土牢が残されている。 |

(鎌倉) |

(浄光明寺収蔵庫) |

| 浄光明寺は、尊氏・直義兄弟ゆかりの寺。 収蔵庫には、直義の守り本尊と伝えられる矢拾地蔵が安置されている。 |

(京都)

| 1336年(建武3年)8月27日、尊氏は自筆の願文を清水寺に奉納している。 |

| 足利基氏 |

| 足利尊氏の四男。 母は鎌倉幕府最後の執権北条守時の妹・登子。 幕府滅亡後の鎌倉は、尊氏の嫡男義詮が統治していたが、二代将軍となるため義詮が京へ戻ると、基氏が鎌倉へ下向し、鎌倉府の長となった(鎌倉公方)。 以後、鎌倉公方の地位は、基氏の子孫が世襲。 鎌倉公方の下には、その補佐役として関東管領が置かれ、上杉氏(山内、犬懸、扇谷、宅間)が世襲した。 父尊氏と叔父直義とが対立した観応の擾乱では、直義と上杉憲顕に付いたが、直義が敗北すると尊氏に従っている。 南朝方の新田義興を滅ぼすなど、室町幕府の関東での基礎を築いたが、1367年(正平22年/貞治6年)、28歳で死去。 瑞泉寺に葬られる。 |

(鎌倉)

| 瑞泉寺は、鎌倉公方の菩提寺として栄えた寺。 |

| 長壽寺は、足利尊氏がその邸跡に創建。 尊氏亡き後、基氏が父の菩提を弔うため七堂伽藍を備えた堂宇を建立したのだと伝えられている。 |

| 足利氏満 |

| 父は足利基氏、母は畠山家国の娘。 第二代鎌倉公方。 幼名は金王丸。 従兄で室町幕府三代将軍の足利義満の一字を賜って氏満と名乗った。 義満に代わって将軍になろうと企てたが、関東管領の上杉憲春が死をもって諫めたことから断念。 幕府の分国だった陸奥・出羽の両国を移譲されている。 1398年(応永5年)11月4日、40歳で死去。 |

(鎌倉)

| 明月院は、氏満の命で関東管領の上杉憲方が中興した禅興寺の支院。 |

(鎌倉)

| 海蔵寺は、氏満の命を受けた上杉氏定が建立したのだという。 |

(鎌倉)

| 瑞泉寺は、鎌倉公方の菩提寺として栄えた寺。 総門付近には、三代鎌倉公方の満兼が父氏満の供養のために建立した永安寺があった。 |

| 足利満兼 |

| 父は足利氏満、母は不明。 第三代鎌倉公方。 幼名は寿王丸。 室町幕府三代将軍の足利義満の一字を賜って満兼と名乗った。 父氏満の代に関東分国となった奥州に弟の満貞・満直を派遣して支配を強化し、これに反抗した伊達政宗を鎮圧。 一方で、足利義満打倒の兵をあげた大内義弘に呼応して、将軍職をねらって挙兵したが、義弘が敗死してしまったことや、関東管領の上杉憲定の諫めもあったことから断念した。 1409年(応永16年)7月22日、32歳で死去。 |

| 瑞泉寺の総門付近にあったという永安寺は、満兼が父氏満の供養のために建立した寺だったのだという。 |

| 足利持氏 |

| 父は足利満兼、母は一色氏。 第四代鎌倉公方。 1413年(応永20年)、陸奥伊達氏の反乱を鎮圧。 1416年(応永23年)、犬懸上杉家の禅秀(氏憲)による反乱を幕府が派遣した今川範政の援軍を得て鎮圧(上杉禅秀の乱)。 上杉禅秀の乱後、鎌倉府の強化をはかるが京都の将軍家と対立。 1438年(永享10年)、将軍足利義教に対して反乱を起こしたが、戦いに敗れ、二階堂の永安寺に閉じこめられ、翌年2月10日に自害(永享の乱)。 この時、持氏の嫡子義久も報国寺で自害している。 |

| 持氏に対して反乱を起こした上杉禅秀らは、鶴岡八幡宮の僧坊(二十五坊の別当坊)に籠もり自刃した。 |

(藤沢:遊行寺)

| 遊行寺の敵御方供養塔は、上杉禅秀の乱で戦死した者を供養するために建立された。 |

(鎌倉:別願寺)

| 別願寺には、持氏のものと伝わる供養塔がある。 |

| 足利成氏 |

| 父は足利持氏。 第五代鎌倉公方。 1438年(永享10年)の永享の乱で、持氏が自刃したことにより、しばらく鎌倉公方が不在となっていたが、1449年(宝徳元年)、持氏の子成氏が擁立される。 しかし、成氏は山内上杉家宰の長尾景仲と扇谷上杉家宰の太田資清に襲撃され江の島に避難(江の島合戦)。 一旦は和睦が成立して鎌倉に戻るが、1454年(享徳3年)、成氏は関東管領の上杉憲忠を謀殺。 これが鎌倉を長い戦乱の中に巻き込む享徳の乱のきっかけとなった。 1455年(康正元年)、室町幕府の命を受けた今川範忠が鎌倉に攻め入ると、成氏は古河に逃れて「古河公方」と呼ばれるようになる。 そして、成氏が鎌倉を離れたことによって、源頼朝の鎌倉幕府創設以来、武家政権の中心として繁栄した鎌倉が衰退していくことになる。 1457年(長禄元年)、将軍足利義政は、古河の成氏に対抗するため、異母兄政知を鎌倉公方に据えようとしたが、政知は鎌倉に入ることができず、伊豆の堀越に留まり、堀越公方と呼ばれた。 |

| 鎌倉府によって保護されていた江の島。 江の島本宮の別当で江嶋寺とも呼ばれていた岩本坊(現在の岩本楼)には、足利成氏の感謝状をはじめ、古河公方家や小田原北条氏(後北条氏)からの書状が多く残されている。 |

(伊豆の国市)

| 伊豆に留まって堀越公方と呼ばれた足利政知の屋敷跡。 旧北条氏邸の一部が利用されていたと考えられている。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|