京都御所

(京都御苑)

|

|

| 京都御所は、1869年(明治2年)まで、天皇が住まいする内裏があった所。 東西約250メートル、南北約450メートルの築地塀に囲まれ、6箇所に門が造られている。 桓武天皇が794年(延暦13年)に遷都したときの御所は、現在地の西方約2キロにあったが(平安宮)、南北朝時代に今の場所に移った。 現在の御所は、もとは里内裏の土御門東洞院殿。 里内裏は、内裏が火災で焼失した場合などに仮の皇居として用いられた。 後白河法皇の子高倉天皇や孫の六条天皇の里内裏としても使用された。 1331年(元弘元年)、鎌倉幕府打倒を企てた後醍醐天皇が都を脱出すると、鎌倉幕府が擁立した光厳天皇が土御門東洞院殿で即位。 以後、1869年(明治2年)に明治天皇が東京に移るまでの約500年間、天皇の御所として使用された。 御所の周囲は、明治天皇の命により緑化が行われ、国民公園「京都御苑」として整備されている。 |

〜平安宮〜

(大内裏) |

| 平安宮(大内裏)は、平安京の宮城。 内裏は天皇の住まいで、儀式や執務などを行う宮殿。 |

(朝堂院正殿) |

(豊楽院正殿) |

| 平安宮(大内裏)の中央には朝堂院、西に豊楽院、北東に内裏があり、それらを囲むように二官八省をはじめとする役所が建ち並んでいた。 大極殿は、朝堂院の正殿。 豊楽殿は、豊楽院の正殿。 平安宮は、1227年(安貞元年)の火災で全焼した後は再建されなかった。 |

〜京都御所外郭門〜

南面

建礼門

(けんれいもん)

北面

朔平門

(さくへいもん)

東面

建春門

(けんしゅんもん)

西面南

宜秋門

(ぎしゅうもん)

西面中

清所門

(せいしょもん)

西面北

皇后門

(こうごうもん)

〜平安宮内裏の門跡〜

| 御所内は通年で無料公開されている。 休止日等は宮内庁のページで確認を。 |

〜平安宮内裏の紫宸殿と清涼殿〜

(御常御殿の杉戸絵)

| 曲水の宴は、上巳の節句に行われていた宮中行事。 庭園の曲水に酒を満たした盃を浮かべ、盃が自分の前を流れ過ぎる前に詩歌を作る遊興。 平安宮では、清涼殿の御溝水(みかわみず)に盃を流したのだという。 |

(御常御殿の杉戸絵)

| 蹴鞠は、平安貴族の間で流行した球戯。 藤原道長は「鞠を落とさず蹴り続けることを目的とする」としている。 小御所と御学問所の間には蹴鞠の庭が設けられている。 |

〜紫式部の『源氏物語』〜

| 紫式部の『源氏物語』の主人公は光源氏。 父は桐壺帝。 桐壺帝の第一皇子(のちの朱雀帝)は紫宸殿で、第二皇子(光源氏)は清涼殿で元服式を行った。 光源氏が朧月夜と出逢った桜の宴は紫宸殿で行われている。 弘徽殿には、朱雀帝の母・弘徽殿女御が居住。 淑景舎には、光源氏の母・桐壺更衣が居住。 飛香舎には、桐壺更衣亡き後、桐壺帝の後妻となった藤壺中宮が住んだ。 |

| 御所の東には紫式部の邸跡とされる蘆山寺がある。 |

| 御所の周囲には、藤原道長の邸宅・土御門殿や、紫式部が仕えていたという枇杷殿の跡がある。 蘆山寺の南には、道長が建てた法成寺の跡も。 |

猿ヶ辻

| 鬼門にあたる北東の築地塀は凹んでおり、築地屋根の蟇股には日吉山王社の神の使いとされる猿が祀られている。 そのため「猿ヶ辻」と名付けられている。 |

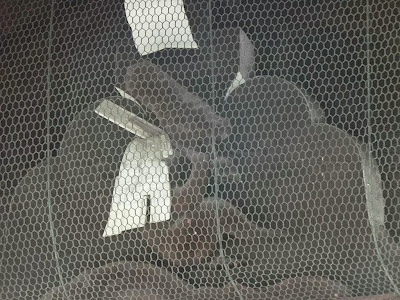

神の使いの猿

| この猿は金網の中に入れられているが、夜な夜な屋根から飛び出し 悪戯を繰り返したからなのだとか。 猿ヶ辻は「つくばいの辻」とも呼ばれ、夜中に歩くと足がもつれて這いつくばってしまうのだという。 平安京の表鬼門(東北)を守護する寺院として信仰を集めた赤山禅院の拝殿の屋根にも鬼門除けの猿が置かれている。 |

|

| 後白河法皇が院御所・法住寺殿の鎮守社として祀った新日吉社(新日吉神宮)には阿吽の猿が置かれている。 |

|

|

| 蛤御門は、幕末の禁門の変の舞台となった門。 蛤御門の前には、桓武天皇に平安遷都を奏上した和気清麻呂を祀る護王神社が神護寺から遷座されている。 厳島神社は、平清盛の母祇園女御が合祀されている社。 |

| 縣井は、梨木神社の染井と源氏堀川館にあった左女牛井とともに京都三名水のひとつに数えられた。 白雲神社は、源頼朝や北条政子とも親しかった公卿・西園寺公経の妙音堂に由来する社。 |

| 宗像神社は、藤原冬嗣が桓武天皇の命により、平安京の守護神として筑前国の宗像神社を勧請した社。 花山院は、花山天皇の退位後の御所。 |

〜桓武天皇の時代の大内裏〜

| 平安神宮は、1895年(明治28年)に桓武天皇の時代の政庁(朝堂院)が8分の5の規模で復元されたもの。 |

| 二条城は、1603年(慶長8年)に徳川家康が京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊所として築城。 |

〜京都三大祭のスタート場所〜

| 葵祭の行列は、建礼門前から下鴨神社を経て上賀茂神社へと向かう。 時代祭の行列も建礼門院前を出発して平安神宮へと向かう。 |

京都御所

| 京都府京都市上京区京都御苑3 地下鉄烏丸線「今出川駅」より徒歩5分 |

洛中エリアの寺社・史跡

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|