金峯山寺

|

|

| 金峯山寺は、白鳳年間(7世紀後半)に修験道の開祖・役行者(役小角)が、山上ヶ岳と吉野山に蔵王権現を祀ったことに始まる。 現在は山上ヶ岳(現在の大峯山寺)と吉野山(現在の金峯山寺)は別個の寺院になっているが、近世までは「山上の蔵王堂」・「山下の蔵王堂」と呼ばれ、金峯山寺とは本来2つの蔵王堂とその関連施設の総称だった。 894年(天平6年)、醍醐寺を開いた聖宝(しょうぼう)が入山して再興。 多くの修験僧も聖宝につづき、繁栄した。 中世には、興福寺や比叡山にも劣らない多くの僧兵(吉野大衆(よしのだいじゅ))を抱え、後醍醐天皇が吉野に南朝を興したのにも、こうした軍事的背景があったのだという。 1614年(慶長19年)、徳川家康の命により天海が金峯山寺の学頭となったことで、天台宗傘下となる。 1868年(明治元年)の神仏分離令、1873年(明治5年)の修験禁止令によって、一時廃寺となったが、1886年(明治19年)に天台宗の末寺として復興。 1886年(明治19年)には「天台宗修験派」として修験道が再興されたが、山上の蔵王堂は大峯山寺として分離。 1948年(昭和23年)、天台宗から独立して大峯修験宗が成立し、1952年(昭和27年)、金峯山修験本宗と改称され、金峯山寺が総本山となった。 |

導きの稲荷 |

〜東大寺の大仏造立と観音伝説〜

| 743年(天平15年)、「大仏造顕の詔」を発した聖武天皇。 大仏造立にあたっては表面に金を施すため大量の黄金が必要だった。 聖武天皇は、良弁に金の山と信じられていた大和国吉野の金峯山で金の産出を祈願するよう命じた。 すると・・・ 良弁の夢に蔵王権現が現われてこう告げた。 「金峯山の黄金は、弥勒菩薩が出現したときに地を覆うために使うので、大仏のためには使えない。 近江国の湖水の南に観音菩薩が現れる場所がある。 そこへ行って祈るがよい」と。 |

| 夢のお告げのとおりに石山の地を訪れた良弁は、巨大な岩の上に聖武天皇から預かった聖徳太子の念持仏(金銅如意輪観音像)を祀って祈願すると・・・ 程なく、陸奥国で黄金が産出されて祈願達成した。 しかし、観音像を移動させようとしても岩の上から離れない。 そのため、観音像を覆うように堂を建てたのが石山寺の始まりなのだという。 |

| 石山寺の本堂は、国の天然記念物・珪灰石の岩盤上に建てられている。 |

〜藤原道長の金峯山詣〜

| 『御堂関白記』によると・・・ 藤原道長は、1007年(寛弘4年)8月2日に金峯山を参拝するため京都を出発。 8月11日には金峯山で法要を行い、998年(長徳4年)に金峯山に奉納するため自らが書写した「法華経」・「無量義経」・「阿弥陀経」・「弥勒経」、1007年(寛弘4年)に書写した「阿弥陀経」・「弥勒経」を山上の蔵王堂(現在の大峯山寺)に埋納した。 金峯山経塚から出土した「金銅藤原道長経筒」(金峯神社蔵)は、国宝に指定されている。 翌年、娘で一条天皇の中宮・彰子が土御門殿で敦成親王(後一条天皇)を出産。 人々は「金峯山の御霊験」と噂したのだとか・・・ 2024年(令和6年)には、金峯神社と金峯山寺が所有する道長直筆の「金峯山経塚出土紺紙金字経」が国宝に指定された。 |

| 藤原道長の御嶽詣〜彰子の男児出産を願っての金峯山参詣か?〜 国宝に指定された藤原道長直筆の経巻〜吉野山:金峯神社・金峯山寺〜 金銅藤原道長経筒〜御嶽詣と弥勒信仰と道長の願文〜 |

〜『枕草子』に書かれた金峯山詣〜

| 990年(正暦元年)3月、金峯山詣を行った紫式部の夫・藤原宣孝は、その御利益があって筑前守に任官されたのだとか・・・ 清少納言の『枕草子』には、その時の様子が書かれている。 |

〜義経と別れた静御前〜

| 『吾妻鏡』によると・・・ 1185年(文治元年)11月17日、源頼朝に追われた源義経が吉野山に潜伏しているという噂が流れたことから、蔵王堂の衆僧の長は、武勇に優れた僧たちに命じて吉野山の山林を探させたが、義経一行を見つけることはできなかった。 しかし、夜になって静御前が藤尾坂から蔵王堂に下りてきた。 静御前が衆僧に語った話によると・・・ 義経とともに大物浦から吉野山へ来て5日間逗留していたが、僧兵が立ち上がったという噂が流れたので、義経は静に多くの金銀財宝を与えて京都へ帰す手立てをし、山伏の姿に変装して峰の奥へ姿を消していった。 その後、静は雑色らに財宝を奪われ、山深い峯の雪の中に置き去りにされてしまったのだとか。 翌日、静の話をもとに衆僧達が義経を探し出すための山狩りを開始。 静御前は・・・ 衆僧の長の計らいで休ませてもらった後、上洛していた北条時政に引き渡され、翌年3月1日、母磯禅師とともに鎌倉へ送られた。 4月8日には、頼朝の命により、鶴岡八幡宮の若宮回廊で舞を披露することとなる。 |

(勝手神社) |

| 蔵王堂で捕えられた静御前は、勝手神社の社殿の前で舞い、荒法師たちを感嘆させたのだと伝えられている。 義経隠れ塔は、蔵王堂の僧兵の山狩りから逃れるため、義経が身を隠したと伝えられている堂。 |

(鶴岡八幡宮)

|

吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな |

〜吉野の僧兵「吉野大衆」〜

| 古代から中世にかけての大寺院では僧兵を抱えていたが、金峯山寺でも吉野大衆(よしのだいしゅ)と呼ばれる多くの僧兵を抱えていた。 延暦寺や興福寺の僧兵にも劣らないほどの勢力だったともいわれ、事があれば勝手神社の神輿を担いで都へ強訴に出向いていたのだという。 源義経を探し出すために山狩りをした衆僧がこの吉野大衆。 後醍醐天皇が吉野に南朝を興したのも、吉野大衆の軍事的背景があったのだという。 |

〜役小角の飛行術〜

| 634年(舒明天皇6年)に大和国葛城上郡茅原郷で生まれ、葛城山・熊野などで修行を重ねて、金峯山で宿願を叶えたのだという役小角。 699年(文武天皇3年)には、人々を惑わしたとして伊豆大島に流罪。 しかし、夜は飛行の術で伊豆山権現に飛来して修行を重ねたと伝えられ、毎晩海上を歩いて富士山に登っていたとも伝えられている。 江の島にも飛来したといわれ、江の島岩屋で最初に修行したのは役小角だという伝承も。 |

〜鎌倉大仏を鋳造した丹治久友〜

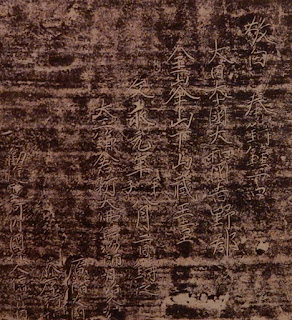

銅鐘銘文の拓本

| かつて、金峯山寺には1264年(文永元年)に鋳造された銅鐘があった。 銅鐘は現存しないが、銘文拓本が残され「鎌倉新大仏鋳物師丹治久友」とある。 久友は、同年、東大寺塔頭真言院の梵鐘鋳造にも携わり、その鐘銘には「鋳物師新大仏寺大工」とある。 |

〜鎌倉武将と御嶽信仰〜

| 「御嶽」(みたけ)は、吉野の金峯山のこと。 武蔵国多摩郡(東京都青梅市)の武蔵御嶽神社は行基によって蔵王権現が勧請され、中世以降、山岳信仰の中心として発展して有力武将から武具などが奉納された。 畠山重忠奉納と伝えられる「赤糸縅大鎧」は国宝に指定されている。 摂社の産安社は源頼朝の創建とも。 |

(青梅市) |

(青梅市) |

金峯山寺

| 吉野大峯ケーブル自動車「吉野山駅」から蔵王堂まで徒歩10分。 |

吉野山

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|