東大寺の開山堂

開山良弁僧正像を祀る御堂

|

|

| 東大寺の開山堂は、国宝の「良弁僧正像」(ろうべん)を祀るための御堂で、良弁堂とも呼ばれている。 東大寺開山の良弁は、773年(宝亀4年)閏11月24日に死去。 それから246年後に初めて御忌法要が行われていることから、開山堂の創建もその時だろうと考えられている。 秘仏とされている「良弁僧正像」は、良弁忌が行われる12月16日のみ拝観できる。 |

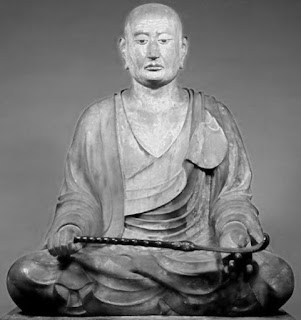

良弁僧正坐像

(国宝)

| 良弁の出自は定かではないが、百済系渡来人の後裔ともいわれている一方で、相模国で出生したとも伝えられている。 鎌倉で「由比の長者」と呼ばれた染屋時忠の子とも伝えられ、鎌倉で生まれたという説もある。 また、東大寺に伝わる伝説では、幼少の頃、鷲にさらわれ二月堂の杉の梢にいるところを師である義淵に助けられたのだという。 751年(天平勝宝4年)、東大寺の初代別当となり、聖武天皇、行基、菩提僊那とともに「四聖(ししょう)」と呼ばれた。 法華堂や二月堂は良弁の創建ともいわれ、神奈川県伊勢原市の大山寺も良弁が開いたと伝わる。 |

=大仏建立の伝説=

吉野の金峯山寺と大津の石山寺

| 東大寺を開いた良弁は、聖武天皇の命により吉野の金峯山寺で大仏に施す金の産出祈願を行った。 すると、蔵王権現が琵琶湖の観音菩薩が出現する地に行って祈るように告げられる。 |

| お告げのとおりに石山の地を訪れた良弁は、巨大な岩の上に聖武天皇から預かった聖徳太子の念持仏(如意輪観音)を祀って祈願すると・・・ 程なく、陸奥国で黄金が産出されて祈願達成した。 しかし、観音像を移動させようとしても岩の上から離れない。 そのため、観音像を覆うように堂を建てたのが石山寺の始まりなのだという。 |

| 石山寺の本堂は、国の天然記念物・珪灰石の岩盤上に建てられている。 |

〜長谷寺を開いた徳道〜

| 大和長谷寺や鎌倉長谷寺の開山とされる徳道は、良弁の弟子なのだと伝えられる。 |

大和長谷寺 |

|

(世界文化遺産)

| 東大寺は、聖武天皇が建立した寺。全国に設置された国分寺の総本山として信仰された。 本尊は奈良の大仏として知られる「銅造盧舎那仏坐像」。 |

| 奈良県奈良市雑司町406−1 JR大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス「大仏殿春日大社前」下車徒歩5分 近鉄奈良駅から徒歩約20分 |

| 東大寺は世界文化遺産 (古都奈良の文化財) |

東大寺境内MAP

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|