|

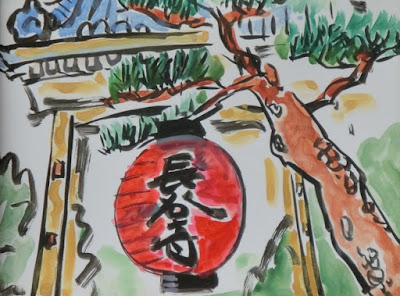

長谷寺の観音さまは、

牡蠣殻に導かれてやって来た!

|

|

| 2016年(平成28年)5月28日に公演された、長谷寺の本尊・十一面観音にまつわる紙芝居のあらすじです。 とてもわかりやすかったのでご紹介します。 |

| 近江国の白蓮華谷には、大きな楠の倒木がありました。 |

| その倒木が洪水で大津の郷に流れ着きます。 |

| そして、里の人たちに祟りを及ぼします。 |

| その木を譲り受けたのが徳道というお坊さん。 |

| 徳道は倒木を持ち帰り、稽文会(けいもんえ)と稽主勲(けいしゅくん)という二人の仏師が仏像を彫ります。 |

| 2人は、地蔵菩薩と不空羂索観音の化身だったのだといいます。 |

| そして、3日で2体の観音像が造立されました。 |

| 1体は大和国の長谷寺へ、もう1体は「有縁の地に出現して人々を救いたまえ」ということで海に流されました。 |

| 観音像はかきがらに導かれて流れて行きます。 |

| そして、三浦半島の長井の浜に漂着。 |

| 村人たちは仮屋をつくって観音様を安置します。 その場所は今でも仮屋ヶ崎という地名として残っています。 |

| その後観音様は鎌倉へ。 |

鎌倉到着。

そして観音堂に安置。

| それが長谷寺の本尊・十一面観音像。 木造としては日本最大級の9.18メートルの像です。 |

|

| 長谷寺の観音堂は、十一面観音像を祀る堂。 かきがら稲荷は、十一面観音像を長井の浦に導いたという「かきがら」を祀った稲荷社。 長谷寺は坂東三十三所第四番札所。 坂東三十三箇所は、源頼朝の観音信仰と、源平の戦いで西国に赴いた武者たちが西国三十三箇所の霊場を観たことで、鎌倉時代初期の開設につながったのだといわれている。 |

〜大和長谷寺〜

(奈良県桜井市) |

(観音堂) |

| 坂東武者が参考にした西国三十三箇所の開祖は、大和長谷寺・鎌倉長谷寺を開いた徳道といわれている。 観音堂の十一面観音像は10m超で、室町時代に東大寺仏性院の実清良学が造立したものと伝えられる。 |

| 〜京都にも同じ霊木で造立された観音像が・・・〜 |

| 紫式部ゆかりの京都大雲寺の本尊十一面観音は、行基が大和国長谷寺や鎌倉長谷寺の十一面観音と同じ霊木で造立したのだという |

| 736年(天平8年)の開創と伝えられる古寺。 本尊の十一面観音は木造では日本最大級の仏像で、坂東札所の第4番。 |

| 鎌倉市長谷3−11−2 0467(22)6300 江ノ電「長谷駅」から徒歩5分 |

長谷寺境内MAP

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|