石山寺の本堂

|

|

| 石山寺の本堂は、正堂(しょうどう)と礼堂(らいどう)を合の間で繋いだもので滋賀県最大の木造建築物。 国の天然記念物の珪灰石の岩盤上に建てられている。 現在の本堂は三代目で、1096年(永長元年)の再建(国宝)。 正堂は滋賀県最古の建築物、礼堂は1602年(慶長7年)に淀殿の寄進で改築されている。 御前立本尊も淀殿の寄進。 合の間の東端の「紫式部源氏の間」には、『源氏物語』を執筆中の紫式部像を安置。 本尊は如意輪観世音で安産・福徳・縁結・厄除にご利益があるとして信仰されてきた。 清少納言は『枕草子』に、寺は石山寺、仏は如意輪観音と書いている。 西国三十三箇所の十三番。 「後の世を 願うこころは かろくとも ほとけの誓い おもき石山」 御詠歌は、西国三十三所中興の祖といわれる花山法皇が巡礼の際に木の短冊にしたためた和歌なのだという。 |

清水寺の本堂(清水の舞台)と同じ懸造。

〜平安貴族と観音信仰〜

| 平安時代には、貴族による観音信仰が高まり、藤原道長をはじめ、宮中に仕えた紫式部・清少納言などの女流文学者が盛んに観音霊場を参詣した。 |

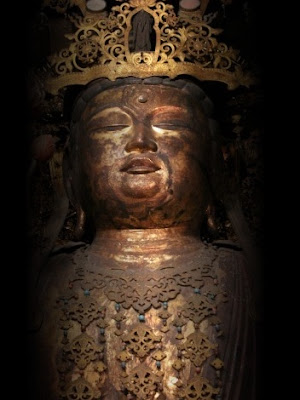

勅封観音

| 本尊は木造如意輪観音坐像は約3メートルの2臂像(重要文化財)。 本堂奥の厨子に納められている秘仏で、原則として33年に1度と、天皇即位翌年に勅使によって開扉される。 |

=東大寺の大仏建立伝説=

吉野の金峯山寺と大津の石山寺

| 東大寺を開いた良弁は、聖武天皇の命により吉野の金峯山寺で大仏に施す金の産出祈願を行った。 すると、蔵王権現が琵琶湖の観音菩薩が出現する地に行って祈るように告げられる。 |

| お告げのとおりに石山の地を訪れた良弁は、巨大な岩の上に聖武天皇から預かった聖徳太子の念持仏(如意輪観音)を祀って祈願すると・・・ 程なく、陸奥国で黄金が産出されて祈願達成した。 しかし、観音像を移動させようとしても岩の上から離れない。 そのため、観音像を覆うように堂を建てたのが石山寺の始まりなのだという。 |

| 石山寺の珪灰石は、国の天然記念物。 |

| 「源氏の間」は相の間にある部屋。 1004年(寛弘元年)8月15日、石山寺に参籠中だった紫式部は、中秋の名月が琵琶湖に映る美しい景色を見て、『源氏物語』を書き始めたのだという。 |

〜大河ドラマ館〜

| 「光る君へ びわ湖大津 大河ドラマ館」は、境内の明王院に設置。 |

| 石山寺は、聖武天皇の勅願によって良弁が開いた。 東大寺との関りが深い寺院。 日本最古といわれる国宝の多宝塔は、源頼朝の寄進と伝えられる。 |

琵琶湖で頼朝・義経・義仲・紫式部

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|