![�]��~��](https://2.bp.blogspot.com/-de3FoyLuOVo/W_csi1zazmI/AAAAAAAB_nc/-VH0FSLYQmYFRESB_r2BgYb1rrbKF9j1QCLcBGAs/s240/soga3.png) |

�Ɂ@�y�@��

|

|

| �@�Ɋy���i�^�����@�j�́A���ÔN�ԁi�P�Q�T�V�`�T�X�N�j�A�k���d���̔���Ő��i�a�����[��Ɍ��Ă��O�����i�Ɋy���Ə̂��Ă����B�j���N���Ƃ��Ă���B �@�P�Q�T�X�N�i�������N�j�A�k���d���i��㎷���k���`���̎O�j�j���A���̔O���������݂̒n�ɍČ����A�P�Q�U�V�N�i���i�S�N�j�A�d���̎q�����i�Z�㎷���j�A�Ǝ��̌Z�킪�O�����������Ɋy���𗥉@�ɉ��߂āA���������ɂ����E�����J�R�Ɍ}�����B �@���������Ǝl�\��̎x�@�����s��Ȏ��@�ł��������A�V�c�`�������q�U���ɂ���ďĎ��A�Ȍ�Č����J��Ԃ������A���̓x�ɏĎ����A���݂͋g�ˉ@���c���̂݁B �@�Q�l�F |

�i�@�ӗ֊ϐ����j �@��Q�O�ԁi�����n���j �@��Q�P�ԁi���e�n���j �i����@���j |

| �J�R | �E�� |

| �J�� | �k���d�� |

| �{�� | �߉ޔ@�� �i���������߉ޔ@���j |

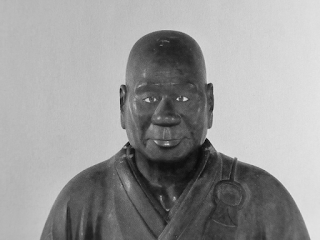

| �@�Ɋy���̐������̂́u��h�R�����@�Ɋy���v�B �@�J�R���E�����u��K�r�v�ŋF�����s���Ă���Ƙh�܂ł������������Ƃ����̎��ɗR������Ƃ����B |

| �@�J�R���E���́A���̕z���ƁA�l�X�Ȏ��P�~�ώ��Ƃɗ͂����������B |

| |

| �@�w��̎R�̒����ɂ���ܗ֓����E���̕��B �@�T��ɂ͖k���d���i�k���`���̎O�j�j�̕�Ɠ`����⸈�����B |

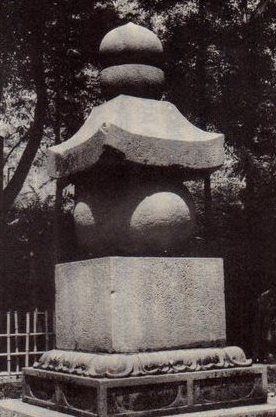

�@���s�����y�����u�߉ޔ@�������v��͂������̂Łu���y�����߉ޔ@���v�ƌĂ�Ă���B �@����n���ɉi�m�T�N�i�P�Q�X�V�N�j�̖������鑜�ŁA�����͂P�T�V�D�W�p�B �@�]�@�֓a�Ɉ��u����镧�Ƃ���Ă���B |

| ���ؑ��߉ޔ@�������i���d���j �@�S���ł��������]�@�ւ̈�����ԑ��B �@�P�Q�T�Q�N�i�����S�N�j�A�P�c�ɂ���Ē���ꂽ���̂Ƃ����Ă���B �@�]�@�֓a�Ɉ��u�B |

| ���ؑ��\���q�����\��i���d���j �@�{���e���̏\���q���́A�ٓ��n���ɂ���ĂP�Q�U�W�N�i���i�T�N�j���E�������Ƃ��đ������ꂽ���Ƃ��m�F����Ă���B �@���q�l���̓��F��\�����Q���ŁA�\���q���̍Ō������M�d�Ȉ�Q�B �@�]�@�֓a�Ɉ��u�B |

| ���ؑ��s�����������i���d���j �@���Ƃ͓������̏��@���ɂ��������ŁA�吳�T�N�ɋɊy���Ɉڂ��ꂽ�B��������̍�B �@�{���i�g�ˉ@�j�Ɉ��u�B |

| ���ؑ������F�����i�s���j �@���q����̑��ŁA�E��Ɍ��A����Ɍo���������Ă���B �@�E���͕����F�𐒂ߊe�n�Łu�����v���s�����Ƃ����B�u�����v�Ƃ́A�n���ǓƂ̐l�X���W�߉���^���H��������@��̂��ƁB �@�������F�͕n���̐l�ɉ����Ă��̐��Ɍ����Ƃ����Ă���B |

| �����̑� �@���������@��A��������A�����ܗ֓��A��������A���֏���A���֏�����������@��A����������A��������i���d���j�A�ؑ��E����F�����i�s���j�ȂǁB�@ |

�]�@�֓a

�i�����Ɂj

| �@�{���u���������߉ޔ@�������v�̑��A�߉ޔ@�������A�\���q���A�߉ޔ@�������Ȃǂ���������A�G�߂ɂ���Ĕq�ς��邱�Ƃ��ł���B |

�ω���

| �@�@�ӗ֊ϐ��������u����Ă��铰�B |

�`�@���@���@���@�`

|

�i���l�E�V�H�j |

| �@�Ɋy���̈�@�������������Ղɂ́A�֓��Ǘ��㐙�����̕�Ɠ`�����鎵�w��������B �@�������͍��ڂɑn�����ꂽ���@�B �@�Ɋy�����n�������Ƃ��̈�@�ƂȂ�R���Ɉړ]�����B �@���q���{�ŖS��A�Ɋy������������ƕ������̐V�H�Ɉړ]�����̂��Ƃ����B |

�`���q��\�l�n���`

|

�`�a��]���̊Ǘ��Ɗ֗������`

| �@����������{�ŌÂ̒z�`�ł����a��]���́A���q����A�Ɋy���̊Ǘ����ɒu����A�֗������i�×��j�̌������Ɋy���ɗ^�����Ă����B �@�×��Ƃ́A�`��ʉ߂���l��ݕ����璥�������ŋ��̂��ƁB �@����́A�J�R���E���̍s�����Љ�Ƃɑ��A���q���{�����w����E�l�̓������Ɋy���Ɉς˂����ƂɋN�����Ă���B �@��������ƂȂ��Ă�����������蓯�l�̌������^�����Ă���B |

![�a��]��](https://4.bp.blogspot.com/-Qj0FeDvluLw/VhHZdW7wbEI/AAAAAAAA6B8/3uOeqLHJtV0/s320/%255B005277%255D.jpg)

�`���@���Ձ`

| �@��R�R�ɂ������Ƃ���镧�@���́A�Ɋy���̎x�@�̈�������B �@�w�Ɋy���G�}�x�ɂ��`����A��R���ՂƌĂ���ՂƓ����ƍl�����Ă���B �@�����P�S�N�x�ɔ��@�������s���A�����P�W�N�ɍ��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B |

�`�O�����E�͉����i���̎q���`

| �@�P�V�W�T�N�i�V���T�N�j�A�ɓ������������ł́A�P�R�Q�U�N�i�×�N�j�W���P�O���ɓ��₵���Ɋy���O���̑P��[���E�̑�����i�ɗ��r�j���������ꂽ�B �@�����ɂ��Ə��E�́A�P�P�W�O�N�i�����S�N�j���������������ɏ]���A�R�؊ُP���ňɓ����ڑ���R�،���������������i���̎q���B |

�i�ɓ��s�q�V���j

�`�i��̎E�_�Ё`

| �@���֗l�Ƃ��Đe���܂�Ă���i����E�_���́A�k���d���̎q�E�����Ƃ��̉Ɛb�̓`�����c���ꂽ�ЁB �@�����Ђ����֙����V���͓����̑K���ٍ��V�B |

�i�����s�i���j

�E������ʌ��J |

�@ |

| ���d��d�番���́A���㎷���k�����@�̂���A���Ƃ����B |

�A�W�T�C |

|

| ���q��K�ꂽ��[���@����E�E�E�w�Ƃ͂�������x�i�����������̃u���O�j |

�i�k�����䂩��̎��ЁE�j�Ձj

�Ɋy��

�i�^�����@�j

| ���q�s�Ɋy���R�|�U�|�V �O�S�U�V�i�Q�Q�j�R�S�O�Q �]�m�d�u�Ɋy���w�v���炷�� |

![�]�m�d�Ŋ��q](enoden22.gif)

���q�F���ЁE�j�Տ���

�����E�Ɋy���E��m��

| �傫���n�}������ɂ́E�E�E �E��̃t���X�N���[�����N���b�N�B |

�i���q���g�b�v�j

![�]��~��](https://2.bp.blogspot.com/-de3FoyLuOVo/W_csi1zazmI/AAAAAAAB_nc/-VH0FSLYQmYFRESB_r2BgYb1rrbKF9j1QCLcBGAs/s240/soga3.png) |

|

|

|

|

|

|