|

銭洗弁財天宇賀福神社

=源頼朝が受けた夢のお告げ=

|

|

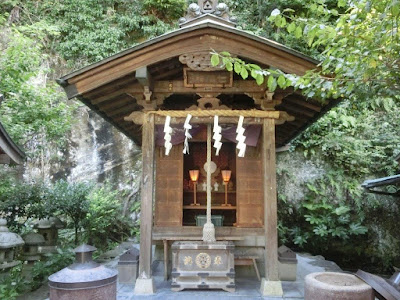

本宮

| 銭洗弁財天宇賀福神社(ぜにあらいべんざいてんうがふくじんじゃ)は、源頼朝が受けた夢のお告げによって創建されたと伝えられる社。 戦乱が鎮まり、民の加護を祈っていた源頼朝。 巳の年の1185年(文治元年)巳の月の巳の日に「宇賀福神」の夢を見た。 夢の中に現れた「宇賀福神」は・・・ 「西北の仙境に湧きだしている霊水で神仏を祀れば、平穏に治まる」 と告げたのだという。 その泉を発見した頼朝は、岩窟を掘らせ宇賀福神を祀った。 それが銭洗弁財天宇賀福神社のはじまりなのだという。 その後、五代執権北条時頼は、霊水で金銭を洗い一族の繁栄を祈ったと伝えら、江戸時代になると鎌倉五名水の一つに数えられた。 かつては扇ヶ谷の八坂大神の末社だったが、1970年(昭和45年)に独立。 |

祭神

|

本宮/市杵島姫命

奥宮/弁財天(宇賀神) |

1185年(文治5年)は・・・

平家滅亡の年

| 源頼朝が宇賀福神の夢を見たという1185年(文治元年)は、壇ノ浦で平家が滅亡した年。 3月24日、長門国赤間関壇ノ浦の海上で源義経率いる水軍が平知盛率いる水軍を破って勝利。 翌4月11日、頼朝は義経からの平家滅亡の報告書を受け取っている。 4月は巳の月。 |

七福神社

下之水神宮

一条の滝

上之水神宮

〜蛇神〜

| 宇賀神は仏教の神である弁財天と習合された神で、体がヘビで頭が人の形をしている。 そのため、ヘビの好物である玉子が奉納される。 明治の神仏分離によって、宇賀福神を祀る多くの神社が、市杵島姫命を祀る神社となった。 |

| 銭洗弁財天の宇賀神(弁財天)と佐助稲荷の稲荷神は同じ神? |

| 鶴岡八幡宮には宇賀弁財天が祀られていた? |

〜銭洗水と銭洗い信仰〜

(源頼朝の信仰) |

(北条時頼の信仰) |

(鎌倉五名水) |

〜銭を洗うと数倍になって返ってくる〜

| いつのころからか、霊水で銭を洗うと数倍になるという信仰が生まれ、巳の日は賑わっている。 特に己巳日(つちのとみのひ)は参詣者が多い(※己巳日=弁財天の縁日)。 洗った銭は持っているのではなく使う事によって「数倍になって返ってくる」のだという。 |

(参考)

〜いろいろな銭洗い〜

(六波羅蜜寺) |

(蛇窪神社) |

| 京都の六波羅蜜寺の銭洗い弁財天では、 洗い清めた銭は貯えておく。 東京品川の蛇窪神社の境内社・白蛇辨財天の銭洗いは、白蛇種銭と自分の銭を一緒に洗い、白蛇種銭を自宅に保管しておくというもの。 |

(新年初巳日) |

(4月初巳日) |

(9月白露巳日) |

〜巳の日をチェック〜

| 銭洗弁財天の宇賀神(弁財天)と佐助稲荷の稲荷神は同じ神? |

〜森林浴を楽しみながら古道を散策〜

(源頼朝ゆかりの寺社・史跡など)

(誕生から最期までの歴史)

銭洗弁財天宇賀福神社

| 鎌倉市佐助2−25−16 0467(25)1081 鎌倉駅西口から徒歩20分 |

鎌倉:寺社・史跡めぐり

鎌倉駅西口周辺・佐助・扇ヶ谷

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|