|

|

頬焼阿弥陀縁起

〜鎌倉:光触寺〜

|

|

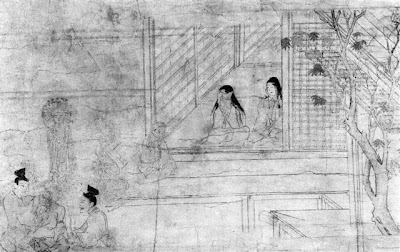

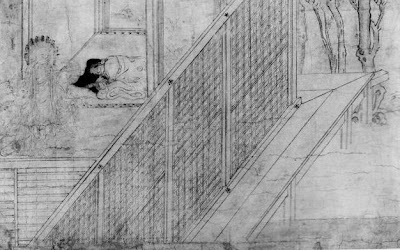

| 『頬焼阿弥陀縁起』二巻(国重文)は、鎌倉の比企ヶ谷にあった岩蔵寺の阿弥陀如来像の霊験を描いた絵巻物。 その阿弥陀如来像が現在の光触寺の本尊だと伝えられ、「頬焼阿弥陀」(ほおやけあみだ)と呼ばれている。 縁起によると、この像は鎌倉へ下向した運慶が、町局(まちのつぼね)の依頼で彫ったのだという。 『新編鎌倉志』によると、縁起二巻の筆者は藤原為相、絵は土佐光興。 下巻奥書には、僧の靖厳が所持していたが、光触寺に伝説の阿弥陀像が安置されていることを知って、1355年(文和4年)に寄進したことが記されているらしい。 |

| 頬焼阿弥陀の伝説 |

| 仏師運慶は、町局(まちのつぼね)に招かれ「阿弥陀如来像」の製作を依頼された。 そして、完成した像に町局は喜び日夜供養を怠らなかった。 仕えていた万歳法師もともに信心していたのだという。 そんなある日、局の家のものがなくなった。 万歳法師を犯人だと考えた局は、家人に命じて法師の頬に焼印を押すように命じる。 しかし、法師の頬には焼印の跡がつかなかった。 その晩、局の夢の中に現れた阿弥陀如来が「何故私の顔に焼印を押すのか」と云った・・・ 翌朝、局が阿弥陀如来像を見ると、頬には焼印の跡があったのだという。 阿弥陀如来が法師の身代わりになったことを悟った局は、阿弥陀如来像を修復しようとするが頬の焼印は消えなかったのだとか。 その後、局は比企ヶ谷に岩蔵寺を建て、この阿弥陀如来像を本尊として祀り、手を合わせながら往生したと伝えられている。 法師も、さらに信心を重ね大往生したのだという。 頬焼阿弥陀の伝説は、鎌倉時代の仏教説話集の『沙石集』にも描かれている。 |

光触寺の阿弥陀如来像

| 『新編鎌倉志』によると、運慶は1215年(建保3年)に源実朝の招きで鎌倉へ下向。 その時に彫ったのが光触寺の阿弥陀如来像なのだという。 そして、脇侍の観音は安阿弥(快慶)、勢至は湛慶(運慶の子)の作なのだとか。 |

| 鎌倉と運慶 |

| 運慶は、1180年(治承4年)の南都焼討で焼失した東大寺や興福寺の復興事業で活躍した仏師。 1203年(建仁3年)、東大寺南大門の金剛力士像を造立。 1212年(建暦2年)、興福寺北円堂の諸像を造立。 その後は、鎌倉の源実朝・北条政子・北条義時などの依頼による造仏を行った。 伝説の「頬焼阿弥陀」が造立されたとされる翌1216年(建保4年)正月17日、源実朝の持仏堂では京都から運び込まれた運慶作の本尊・釈迦如来の開眼供養が行われている(吾妻鏡)。 同年、運慶は称名寺の大威徳明王も造立(像内奥書)。 1218年(建保6年)には北条義時の大倉薬師堂(覚園寺)の薬師如来、1219年(承久元年)には北条政子の依頼により勝長寿院の五大尊像を手掛けている(吾妻鏡)。 ただ、運慶が鎌倉に下向したかどうかは不明。 参考までに・・・ 1215年(建保3年)12月16日、北条義時は、伊豆国の願成就院に建てられた南新御堂の本尊阿弥陀如来像と四天王像の開眼供養を行っている。 ここに運慶の名はないが、これらの像は、義時の願によって新造中だったのだという。 もしかしたら運慶の仏像だったのかも・・・ ※願成就院の本尊は北条時政発願の運慶仏。 |

| 光触寺は、朝比奈峠の出入口にある時宗の寺。 「頬焼阿弥陀」と「塩嘗地蔵」の伝説が残された寺として知られている。 |

| 鎌倉市十二所793 0467(22)6864 鎌倉駅から金沢八景・大刀洗行バス 「十二所」下車徒歩2分 |

鎌倉:寺社・史跡めぐり

金沢街道沿い

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|

|