|

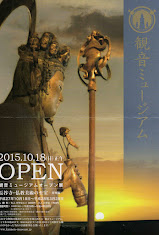

観音ミュージアム

〜鎌倉長谷寺〜

|

|

| 観音ミュージアムは、2015年(平成27年)10月18日にリニューアルオープン。 長谷寺の本尊「観音菩薩」を主題とした博物館。 |

〜主な収蔵品〜

| ○十一面観音菩薩立像(御前立観音) |

| 本尊の十一面観音立像の前に置かれていた像(御前立観音)。 胎内銘から室町期に造立された旧像の再興仏と考えられている。 |

| ○観音三十三応現身立像 |

| 三十三の姿に変化して衆生を救済するという観音菩薩の姿を現した群像。 室町期(鎌倉市指定文化財)。 |

| ○板碑 |

| 「板碑(いたび)」は、追善供養や生前供養のために造られた供養塔の一種。 大きい方は鎌倉最大の高さ、小さい方は鎌倉で出土した板碑で最古の年紀銘を持つ。 |

| ○懸仏(6面) |

| 長谷寺に伝来する6面の懸仏(かけぼとけ)は鎌倉時代末期から室町期にかけてのもの(国重文)。 |

| ○梵鐘 |

| 長谷寺の梵鐘は常楽寺、建長寺の梵鐘に次いで古く鎌倉四大古鐘の一つに数えられる(国重文)。 1264年(文永元年)の鋳造。 参考→ |

| ○長谷寺縁起絵巻 |

| 大和長谷寺の開創縁起が描かれた絵巻(神奈川県指定文化財)。 |

| ○大黒天立像 |

| 1412年(応永19年)の銘がある武装型の尊像(神奈川県最古)。 |

| ○徳道上人坐像 |

| 長谷寺を開いた徳道の肖像彫刻で、室町時代前半の作と考えられている。 かつて長谷寺は、建長寺の塔頭宝珠院の支配下にあったといわれ、禅文化展開の一側面を今に伝えるもの。 |

徳道上人坐像

| 徳道は、東大寺開山の良弁の弟子だったといわれ、聖武天皇の勅命により大和国長谷寺を開いたのだと伝えられる。 |

|

|

| 736年(天平8年)の開創と伝えられる古寺。 本尊の十一面観音は木造では日本最大級の仏像で、坂東札所の第4番。 |

| 鎌倉市長谷3−11−2 0467(22)6300 江ノ電「長谷駅」から徒歩5分 |

長谷寺境内MAP

| 大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |

(鎌倉情報トップ)

|

|

|

|

|

|

|