運慶の地蔵十輪院

|

|

| 地蔵十輪院は運慶が建立したといわれる寺院。 父康慶の菩提を弔うための寺院だったともいわれているが、現存はしない。 創建年は不明だが・・・ 『高山寺縁起』によると、本尊は廬舎那仏と四天王像。 1218年(建保6年)に焼亡し、火難を免れた廬舎那仏と四天王像は、1223年(貞応2年)に高山寺の金堂に移されたのだという。 廬舎那仏は丈六で運慶、 四天王像は等身像で、 持国天は円慶(運覚)、 増長天は湛慶(運慶長男)、 広目天は康運(改名定慶・運慶次男)、 多聞天は康海(改名康勝・運慶四男)、 が心を尽くし彫刻したものだったのだとか。 |

| 高山寺は栂尾にある寺院。 奈良時代からある寺だが、実質的な開山は鎌倉時代前期に畠山重忠や北条泰時に信仰された明恵。 |

| 創建地 |

| 地蔵十輪院が創建された地は、大原来迎院の「湛慶注進状」によると八条高倉。 「湛慶注進状」は、1235年(文暦2年)に運慶の長男・湛慶が地蔵十輪院から大原来迎院に譲り渡した阿弥陀如来の詳細を記したもの。 この阿弥陀如来は、湛慶が二親のために制作したものだったのだと伝えられている。 |

| 本尊は地蔵菩薩だった? |

| 『高山寺縁起』によると、本尊は廬舎那仏と四天王像だが・・・ 地蔵十輪院という名からすると創建当初の本尊は地蔵菩薩だったと考えられる。 江戸時代に刊行された『山州名跡志』には、十輪院の本尊は地蔵菩薩と記されている。 ここに記された十輪院は六波羅蜜寺にあった十輪院のことだが、八条高倉の地蔵十輪院を移したものという説がある(詳細は不明)。 |

| 六波羅蜜寺の木造地蔵菩薩坐像は、運慶作と伝えられるもので、地蔵十輪院から移されたものと伝えられている。 |

|

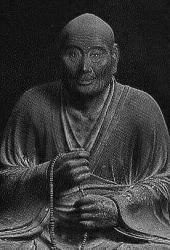

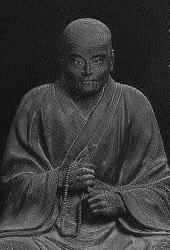

湛慶坐像 |

| 六波羅蜜寺の運慶像(自作)と湛慶像(自作)は、地蔵十輪院の地蔵菩薩の脇段に置かれていたといわれるもの(重要文化財)。 |

| 六波羅蜜寺は、空也上人によって開かれた西光寺を前身としている寺。 平安時代後期には、平清盛をはじめとする平家一門の屋敷が建ち並んでいた。 |

| 京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町 京阪「清水五条駅」から徒歩5分 JR京都駅から市内循環バス「清水道」下車徒歩5分。 |

東山エリアの寺社・史跡

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|