京都:蓮華王院

三十三間堂の仏像

|

|

千体観音立像と二十八部衆立像

| 三十三間堂内には、中央に湛慶作の本尊千手観音坐像が安置され、その左右の階段状の仏壇には1000体の「木造千手観音立像」、本尊背後にも1体の「木造千手観音立像」が置かれている。 堂の左右の端には、「木造風神像」と「木造雷神像」が、千体像の前には千手観音の眷属である「木造二十八部衆立像」が置かれている。 |

木造千手観音坐像

(国宝)

| 本尊の木造千手観音坐像は、大仏師湛慶が、小仏師康円と康清を率いて造立したもの。 1251年(建長3年)7月に白河法勝寺で着手、翌年正月23日に完成したことが銘記から判明している。 湛慶(たんけい)は奈良仏師。 千手観音坐像胎内の銘文には「康助四代御寺大仏師」とあるのだという。 奈良仏師は、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来を造立した定朝の孫頼助(らいじょ)を始祖とし、興福寺を拠点に活動していた仏師集団。 銘文にある康助(こうじょ)は頼助の子。 康助は、主に京都で活動し、1164年(長寛2年)に創建された三十三間堂の造仏を指揮したと考えられている。 湛慶は、康助から四代目の大仏師(康助→康朝→康慶→運慶→湛慶)。 |

木造千手観音立像

(国宝)

| 三十三間堂は、1001体の木造千手観音立像うち124体は、1164年(長寛2年)の創建時に造立されたもの。 876体は1249年(建長元年)の焼失後に造立されたもの。 2018年(平成30年)に国宝に指定された。 |

風神像

(国宝)

雷神像

(国宝)

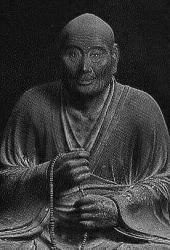

運慶坐像 |

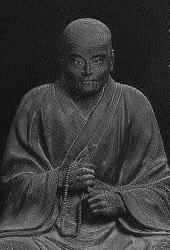

湛慶坐像 |

| 六波羅蜜寺の運慶と湛慶の坐像。 湛慶は運慶の長男。 |

| 三十三間堂は、後白河上皇が院御所法住寺殿内に創建した蓮華王院の本堂。 堂内には、本尊の千手観音坐像をはじめ、1001体の千手観音立像、風神・雷神像、二十八部衆立像などが安置されている。 |

| 京都市東山区三十三間堂廻町657 JR京都駅から市内循環バス 「博物館三十三間堂前」下車すぐ。 |

三十三間堂と法住寺

| 大きい地図を見るには・・・右上のフルスクリーンをクリック。 |

|

|

|

|

|

|